突然听到这个噩耗,真的很震惊。虽然未曾和孙先生谋面,但是先生的人缘却常常被朋友们称道,关于他收藏的故事也常常见诸媒体。

现把《中国收藏》红旗专刊的一篇文章放上来,让我们一同怀念孙先生。

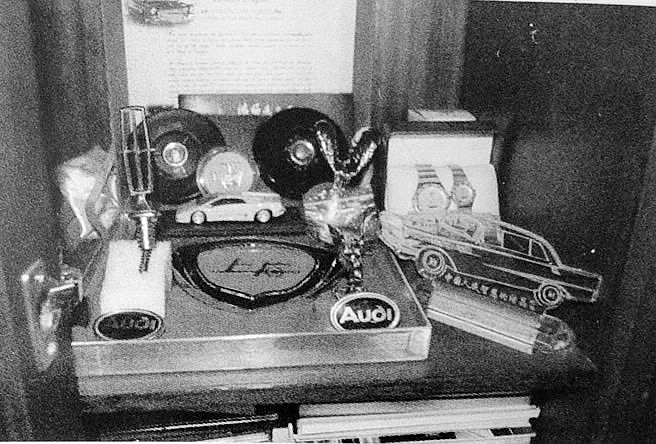

孙鸿福工余闲暇有收藏的雅好,邮品、书籍、印章、车模、紫砂壶都有所涉猎,但他的汽车收藏在业界更有名气。

孙鸿福是原上海国运实业公司总经理,今年62岁,香港红旗车迷会顾问,人缘非常好。2008年4月份因病住院,香港、广州、长春等地的车迷纷纷到上海去看望他。

孙鸿福对汽车收藏有其独到的眼光。他认为中国汽车工业的起步至少比发达国家晚了50年,上世纪60年代、甚至70年代早期的国产轿车都是中国汽车的初级产品,因此极具收藏价值。但国内的汽车生产厂商对自己的产品没有收藏和保护的意识。如果这些国产老爷车落入海外那些专业汽车收藏家手里,要想再收购回来就不是那么容易的事情了。在他眼里,红旗车经历了几十年风风雨雨的洗礼,目睹了共和国历史上几乎所有的重大变迁,既是国家领导人地位的象征,又成为给予国际友人的最高礼遇。今天老红旗已经退役,但是作为一代中国经典名车,理应成为中外收藏家们竞相追逐的目标。

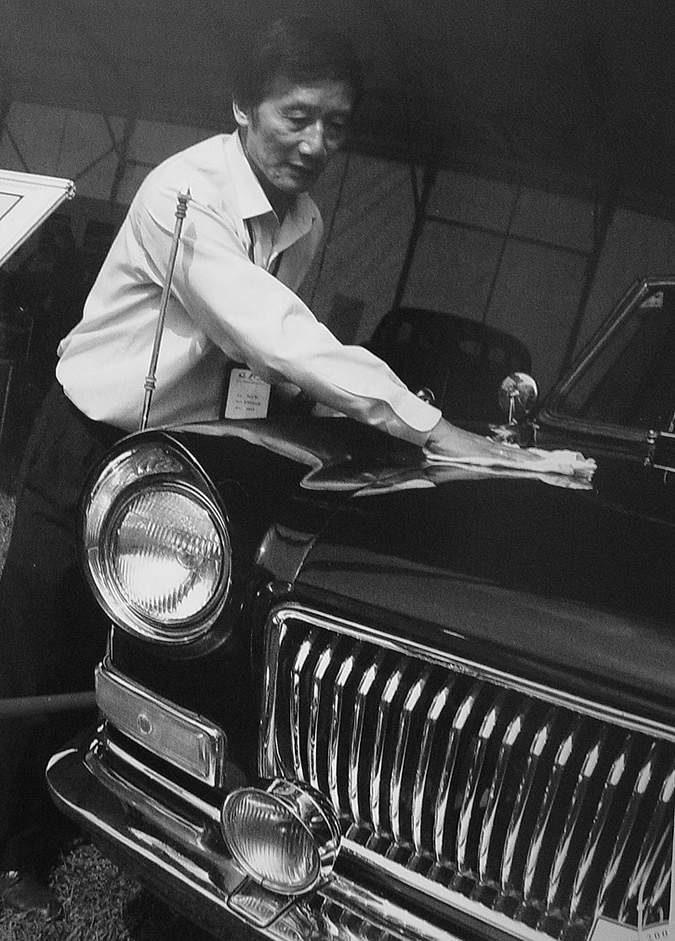

孙鸿福和红旗结缘已经13年了。1995年,孙鸿福在一本书中读到有关红旗牌轿车的论述,深埋在心底的收藏爱好被激活了,随着自己的经济实力不断增强,他萌生了收藏红旗汽车的念头。至今他精心收藏了多辆红旗。红旗ca72是其藏品中的极品,这辆车产于1959年,是当时第一汽车制造厂赶在新中国十年大庆时向党中央毛主席献礼的产品,也是第一代红旗轿车,经过近50年的风雨沧桑,目前在国内已经很少了。

这辆车是孙鸿福从沈阳收旧货收来的。1997年秋,他托朋友在东北一个不起眼的角落里找到了红旗CA72,孙鸿福花了3.5万元购得。孙鸿福买下后就认定这辆车是“国宝”。为了安全运回上海,他把这辆车托运后,特请当地报社的一位记者和当地一位公安人员押车,一 路上风风雨雨。各地道检人员看到一辆卡车,载着一辆废车驶来,一路盘问,俩押车的一路说情,但还是在山东临沂给道检“罚款5000元”才放过境。

车运到修理厂时,漆面已经剥蚀,车身镀铬条已经暗淡,织锦内饰、坐垫也已经朽坏,一些橡胶部件也老化了,所幸主要部件还很完整。虽然如此,整个修复工作在成都三和翻新公司进行了七八个月,仅防擦条的镀铬就经历了清洁去污、细砂打磨、绿油抛光等多个步骤,力求不破坏原有材质而又能让它恢复原有状态。在车辆运输过程中,方向盘的车标 丢失,孙鸿福自己开模具仿制出比原件更加精美的标志。最后这部车焕然一新,所有的人都为之倾倒。一部完全由中国人设计、国产发动机、国庆献礼的煌煌巨制,虽然经日月消磨,但磅礴气势不减当年。

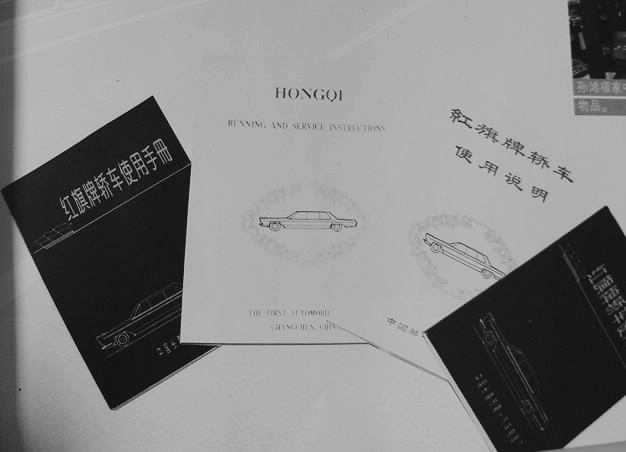

在上海市成立汽车博物馆的时候,为了让更多人了解红旗、了解中国汽车工业,孙鸿福把这辆红旗ca72捐给了博物馆。上海汽车博物馆在2006年举行的开馆仪式上,把红旗设计师程正请去参加开馆典礼。程正回来对孙鸿福说:“这辆车保存得太好了,比刚出厂的还要新。”对于车迷来说,孙鸿福手里的车归宿都非常好,另外一辆上海凤凰760轿车也进了上海汽车博物馆,一辆上海检阅车也进了大连私人汽车博物馆,还有两辆保存完好的1969年和1975年出厂的红旗770轿车。孙鸿福对文字资料也很注意收藏,对孤本资料找广告公司进行扫描、打印、装订、可以说是不计成本。

在收藏红旗车的过程中,孙鸿福还被骗过。那是上世纪90年代的一个冬天,他到北京附近的一个镇子找到两辆红旗车,说好8万元,看着两辆车装上了拖车,孙鸿福就回上海等着。可是等了几天车都没有到,打电话过去,那面说下雪,车无法开动,后来电话就打不通了。孙鸿福去了好多次都找不到人,后来找到一朋友,说车主嫌车卖贱了,要加两万元。孙鸿福付清钱后,车没有出北京的地界在路上又抛锚了。北京的一个车迷就说,这车买的这么不顺利,就别运到上海了,他把这两辆车留下了。

在上海市政府的策划下,2006由孙鸿福具体负责举办了“长风公园老爷车”展览。此次能展出7辆老红旗和2辆老上海要归功于孙鸿福,归功于他对民族汽车工业的热爱。当时,如果加上红旗检阅车和红旗ca772防弹车,那就是红旗的全系列产品。为了策划此次车展,孙鸿福从两个月前就开始在全国各地筹集展车资源,动员车主参加展览,还要考虑车型不能重复。参展车主来自全国各个地方,孙鸿福自己拿出两辆红旗车;哈尔滨的刘波拿出6辆车参展,其中包括一辆红旗旅行车;山东的柏光拿出10辆车参展,一辆上海牌、两辆红旗,其中有一辆ca72,展会上最引人注目的吉斯115防弹车也是他的;北京的张强等都拿出了自己最心爱的车参展。

孙鸿福作为香港红旗车迷会的顾问,只要有红旗到的地方,就能发现他。2002年香港红旗车迷协会到一汽轿车厂寻找“红旗精神的足迹”,以及上海车展和全国各地举办的关于红旗的活动都能看到他的身影。

文、图:潘成

另外转载一篇文章:

为上海汽车博物馆觅宝打前站 -----孙鸿福的老爷车之旅

撰文/冯岩

一座代表上海城市形象和汽车文化发展的标志性建筑——上海汽车博物馆正在安亭上海国际汽车城内紧锣密鼓的建设之中。为了让即将造就的博物馆拥有丰富的馆藏,上海汽车收藏家 孙鸿福先生和博物馆筹备组同仁最近作了一次“老爷车寻觅之旅”。日前,记者采访了尚未脱去旅途疲惫的孙鸿福先生。

孙鸿福先生作为上海汽车博物馆筹备“高参”,谈了对博物馆筹备工作的个人感想。他认为博物馆硬件的场馆设施,她的完美外形和现代化的装备现在可以堪称世界一流。要使走入博物馆的参观者能够直观的体验到一辆辆货真价实、形态各异的老爷车馆藏,让它讲出一个个故事的老式轿车(老爷车)的历史,那将要化费不小的功夫。

孙鸿福说,记得几年前在上海东方明珠塔下参观新西兰医生昆廷·威尔逊老爷车展时,我感悟过他的有一句名言:“一辆经典轿车可以在你看着它的时候使你微笑,开着它的时候使你兴奋,回忆起它所唤起的年代的时候使你热血沸腾。老式轿车是极为有趣的。” 威尔逊的话正是言出了老爷车收藏者的心声。

孙鸿福向笔者介绍到,在欧美及一些发达地区的老式轿车的收藏和老式轿车相关联的一切商业活动搞得有声有色,诸如:整理修复、日常保养、老爷车赛事、刊物的发行、拍卖等。而我们是从九十年代中期,中国这块土地上开始有人热衷老爷车收藏。国外先进的、发达的经济意识、文化意识大量涌进国门,被国内极小一部分有超前意识的人士消化吸收,用中国人的思维和模式开始起老爷车收藏和交易。鉴于中国汽车工业的起步与欧美发达国家相比将近晚了半个世纪,叫得响,且拥有完全民族知识产权的品牌汽车凤毛麟角,与汽车相关的汽车文化更是涉足太少。在这个大前提下,我们在这个领域所进行的各项活动也是初级阶段的。前四、五年,要去寻觅一辆老式车,尤其是心目中的老爷车,确实难度很大,往往从获得原始的信息到最终获得目标,必定是辗转各处、曲曲折折,耗费了大量的精力和财力。现在就大不一样了,由于收藏意识和经济意识逐步增强,传媒宣传力度的加大,信息的高度发达,使原先隐藏在民间的各式各样中国、外国的老爷车都开始浮出水面。

既然“老爷车开始浮出水面”,前不久,孙鸿福作为国内资深老爷车收藏家,为上海汽车博物馆筹备组作向导,从北京、承德、吉林、西安、广州等城市一路扫瞄了国内几个老爷车藏家。

孙鸿福说,我们这次组织外出调研,南北这么走了一圈尽管时间紧凑,只是有的放矢,走马观花地实地考察,也能看出个大概状况。由于早年我国产业格局的定位,形成了大部分的处理报废车辆的拆车厂(有规模的)均分布在黄河以北的广大区域。中国北方地区又是一些重量级领导干部最为集中的地方,而其最重的条件是北方气候干燥,土地辽阔,地价低廉,非常适合保存车辆,即使一个普通农民也可以不花多少成本找一个地方随意存放。这几个自然条件,就形成北方车资源多于南方的现状。但是,这个地区的大部分收藏者(更确切地说应是收集或收购)有经济意识而缺少文化底蕴,尤其对汽车文化博大精深的内涵了解甚少。由于这些车都是废弃了一个很长的年代,不可能有好的品相,即使被其他买主收购,同样,新的主人由于缺少专门知识,不知道如何修复和安置,为了在寻找新的买主,而使车况改变一些状态就随意找个很不专业的修车铺,修修补补、涂涂抹抹。这样的一个操作过程,对以后的买主是一个误导,要买下这辆车你必须付出高昂的代价,然而你不一定会满意。按照收藏的要求,尤其是博物馆之类的供众人观摩、研究的专业性很强的机构,会遇到意想不到的麻烦。这种状况的存在,你不能随意地去评解他的对与错:专业知识的贪乏,客观条件的局限,经济利益的驱动,都会产生上述的结果。但是从积极的意义去评价,这些收藏者作用是不可低估的。他们用自己的意识,付出辛勤的劳动,省吃俭用,保存了一大批十分珍贵的资源。如果没有这些先行者的慧眼,其中很大一批老爷车的命运就是大卸八块,变成废钢铁而熔入炼钢炉之中,这才是最大的损失和可悲。因此,如何拯救这批老爷车?这将是博物馆一个难题。

在谈到中国老爷车的车主与国外有很大的区别和中国的老爷车车源时,孙鸿福认为由于社会制度的差异,在西方发达国家,汽车绝大部分是私人拥有,是家庭财产的一个组成部分,国外一些老爷车的玩家手中的宝贝有很多都是他的上辈留传下来,精心呵护,所以车况状态很不错。而我们在开放前那段时期个人极少拥有私家车,即使极少数原工商业主拥有私人用车,也在以后的历次政治运动,被扫荡得干干净净、不复存在。所以,在改革开放前,绝大部分的报废、闲置车的藏身在如下几个地方:中央各省市机关、各地国宾车队、部队用车、影视道具老爷车、教学用车、党和国家领导人生前用车等。目前,民间收藏的老爷车很大一部分都是从这些渠道求得。

在大多数人看来,能收藏老爷车的人物,非百分富翁即商贾大款,没错!这是人们以欧美国家那些玩古董车的大老板、庄园主的故事来作比较的。应该确切地说,偶而喜欢上一辆自己所钟爱的老爷车,省吃俭用,花上几年功夫一般的工薪阶层确实也能办到。然而,能藏有五、六辆乃至几十辆也就并非易事,不管怎么样,毕竟不是能放在櫉窗里的仿真模型车,而是实实在在的庞然大物。从买到手到修复保养,没有一定的资金和信念来支撑是很难坚持下去的。 孙鸿福这话说得实在,据笔者了解。目前,在国内尚不太多的老爷车收藏者中,北有承德雒文有、南为上海的孙鸿福这两位是起步比较早的。

河北承德人雒文有早年经营着一家拆车厂,还做过个体运输户,是改革开放后承德属于先富起来的一部分人。老雒强烈的经营意识和经营拆车厂有接触大量报废老式车的便利,也许是一种灵感的爆发吧。不管是拆车过程留下的,还是专程去北京买的。总之,他拥有一辆原军队高级将领曾经坐过的红旗CA-770高级轿车。一个偶而但又是千载难逢的机会,雒以中国“第一人”的身份,参加了1998年5月由法国路易·威登赞助,在中国首次举行的国际老爷车集结赛而名声大噪。以此为契机,成立了承德老爷车协会,尽管尚处于萌芽期,还因为缺少经费,缺少运作经验,更重要没有一个强大实体的支持而举步艰难,但雒文有毕竟在老爷车运作开了先河。听孙鸿福介绍,最近一段时期,可能是借了北京筹建汽车博物馆的东风,又收购储备了几十辆老爷车,形成了一定的规模。除了雒文有,活跃在南方的还有中国香港红旗车迷会主席汪恩光先生也收藏了4辆老红旗轿车,他还自办了一个网站,引得国内车迷经常光顾浏览。上海锦江乐园的总经理崔质能先生在十几年的职业生涯中,也为老爷车的收藏做了大量的工作,在他原先掌门的振华出租汽车公司内,藏有6辆老上海、老红旗等古董车。是收藏界公认的佳品。

而老孙收藏的6辆老爷车中,其绝品是一辆红旗CA72型轿车。这辆车为59年一汽产品,共制作了10辆,现仅存两辆。孙鸿福常说,要成为一个合格的收藏者,你不仅仅拥有,还必须有一种社会责任,要唤起更多的人群去发掘,去保护、去精心的呵护。红旗轿车不仅批量少,而且系列化程度低,同时为保证一流的工艺水平,红旗车的许多部位,必须由手工精致而成,比起“劳斯莱斯”来还有过之而不及。红旗车经历了几十年的风风雨雨洗礼,目睹了共和国历史上几乎所有重大的变迁,而CA—770作为红旗车的主流,即是每一位国家领导人地位的象征,又成为给予国际友人的最高礼遇。今天老红旗已退出服役的行列,但是作为一代中国经典名车,已成为中外收藏家们意相追逐的目标。他说,在老爷车收藏圈中不泛也有几位真正意义上的富人,他们事业有成,所掌管的企业红红火火,除了忙于经营之外,也有个人喜好或者一腔爱国之心。这些重量级的车迷(资金而言),用一部分资金,一部分精力收藏了少则三、四辆,多则十几辆的老爷车。一般也是从收藏红旗轿车开始,以后发展收藏其他类型的老式车。由于有宽裕的资金,他们都有属于自己存放藏品的场所,虽然也算不上标准和规模。

国产老轿车的另一品牌“老上海”也是众多车迷苦苦寻觅的老爷车。另外散布在民间收藏者的车型大致有,美国六十年代的凯迪莱克,四十年代的道奇,四十年代的别克,四十年代的普斯茅斯(顺风)七十年代的林肯大陆牌,四十年代二战威利斯吉普,四十年代甲壳虫德国六十年代的奔驰,英国五十年代的奥斯汀,六十年代的汉堡,六十年代陆虎越野车,还有些车型不一一列举。 孙鸿福从近几年不断掌握的信息资料,及这次考察所了解的第一手资源来作综合分析,基本上可以作这么判定,国内现存车龄超过四十年有历史收藏价值并且能修复的,国产车以老红旗为主导,所有车型在一起估计在200余辆,CA—770占绝大多由第一代老上海(凤凰新型)10余辆,SH760A,B型存量会大些,上海敞篷检阅车3~4辆,国内还有一些曾出过样车,但没有投产,这种车型一般很难寻找,但由于没有量化生产收藏价值不大。

用孙鸿福的话说,他们这次对国内老爷车市场的调研应该说是比较仓促的,有些了解还是很肤浅的。然而依笔者管见,若要对民间老爷车作比较系统的调研,这无疑是一项非民间可完成的工程,现在的问题是,无论是大企业还是民间热心人,这样的“肤浅”还太少。保护老爷车,要的并不是高深的理念,首先还是要有“肤浅”的意识和热心!

纪念孙鸿福先生

纪念孙鸿福先生