程正:设计了“中国第一车”

文.王新国

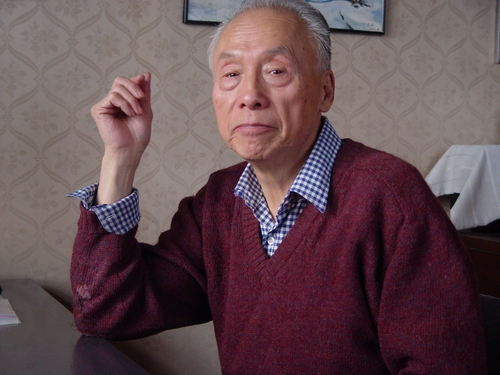

红旗轿车被誉为“中国第一车”。在长春一汽,一提起红旗轿车,人们总将中国著名车身设计专家、第一辆红旗轿车设计师程正的名字挂在嘴边。

苏联专家说:这样的人才为什么不给一汽?

1928年6月3日,程正出生在天津一个大宅院里,他的父母都是早年在日本勤工俭学的留学生,父亲程克毕业于早稻田大学,母亲徐静仪毕业于神户商业女子高等学院。父亲还参加过辛亥革命,曾与孙中山一同出生入死。程正上有6个姐姐下有一个弟弟,虽然他是家中盼来的长子。但父母一点也不娇宠他。 父亲喜书好画,每天在案上挥毫泼墨。那时候,程正最喜欢去的地方就是父亲的书房,最喜欢的玩具就是画笔。

1936年,程克被国民政府任命为天津市市长,然而6个月后,他却因心脏病发作撒手人世。那一年,程正才8岁。

程正的大姐夫是研究莎土比亚的学者,除文学外,对音乐和绘画也很有造诣。受他的影响,程正在小学毕业那会儿,又对音乐和油画发生了浓厚的兴趣。母亲看他整天围着油画魂不守舍的样子,就为他买来了油彩、画笔和画布,从此他就陶醉在了油画的世界。

画笔伴着程正从小学走上了中学,又从中学走上了大学。1947年在报考大学时,他曾踌躇满志地一心想报考艺术院校,可是当时中国正处在黎明前的黑暗,学艺术的根本找不到饭碗,为了生计,他弃艺从工,报考了燕京大学(北京大学的前身)机械系。 紧张的学习使程正无暇顾及他所喜欢的油画,但机械制图却满足了他对画画的渴望。就在这个时候,他喜欢上了画汽车,每当看到自己画的一辆辆汽车在图纸上奔驰,他就会怦然心动。

1952年9月,程正大学毕业后被分配在一机部汽车局。程正喜欢画汽车,可真的与汽车打上了交道,他却感到自己原来对汽车还很陌生。于是,他用了3年的业余时间,系统地自修了汽车设计的十几门专业课程。

1953年,经弟弟介绍,程正结识了一位毕业于天津津沽大学经济系的女朋友。一年后,他们在北京筑起了爱巢。两年后,他们的儿子程方呱呱坠地。

1956年,汽车局在北京举办了一汽产品换型汇报会,会上有两幅汽车效果图。引起了当时在一汽工作的苏联设计专家费斯塔和冲压专家卡切特可夫的注意。他们找到汽车局领导“质问”:“这样的人才为什么不给一汽?”然而,两年之后,程正却意外地来到了一汽。

工人师傅说:别看他白白净净,干起活来却很拼命

1958年初,在“三门”(家门、校门、机关门)干部下基层劳动锻炼的热潮中,程正选择了正在创业的长春一汽。2月3日,他在妻子送别的目光中,只身登上了北去的列车。

3天后,他被分配到冲压车间,在1250吨大压床前当了一名冲压工,专门生产汽车底盘的大型冲压件(每件重17.5公斤)。程正每天的定额是1100件,就是说,他一天要搬动1100次17.5公斤重的零件。他的手脖子肿了,胳膊和双腿酸了,身子也打晃了,但为了“脱胎换骨”,他硬咬着牙挺了过来。3个月后,他一天竟能完成1600件,超定额500件。“别看他白白净净,干起活来却很拼命。”工人师傅也改变了对他的看法。

这一年的6月30日下午5点,刚下班的程正还没换下工作服,就接到了厂里让他立即跑步到设计处报到的通知。原来,全厂要组织一次试制中国第一辆红旗牌高级轿车的会战,郭力副厂长一下子就想到了曾被苏联专家推荐过的程正。

早就对车型设计一往情深的程正,此时完全投入到了轿车设计的兴奋与自信之中,往日参考国外汽车画的大量的轿车造型图,一一地在他的脑海里浮现出来,它们都很漂亮,但不是我们自己的。他就是要设计出体现出我们自己的民族特色的轿车来。经过严格的评审,程正的设计方案幸运地被选中了。这就是中国第一辆红旗轿车的造型:它不是英国车,也不是美国车,它是我们自己的车。

经过难忘的33昼夜的奋战,1958年8月3日下午一点,中国第一辆红旗牌高级轿车终于开出了装配车间。

1959年10月1日,在中华人民共和国建国十周年的时候,红旗轿车被中央定为献礼产品,于是,十辆红旗轿车进京参加了“十年大庆”。1960年在日内瓦汽车展览会上,一位意大利的著名设计师在评价中国的红旗轿车时说:“红旗的造型是东方艺术与汽车工业技术结合的典范。”

夫妻十年分居,自愧丈夫做得不称职

自打程正来到一汽后,他就与妻子过上了聚少离多的两地生活。这期间,他与妻子只能靠鸿雁传书来交流感情、倾诉衷肠。

1960年,当他们的宝贝女儿程平出生时,程正却因忙于设计而不能赶回北京照顾妻子,一边操持家务、带孩子,一边上班工作,家里的一切全落在了妻子的肩上。 1961年,妻子带着一双儿女,终于从北京来到了丈夫的身边,她被调到了长春市煤矿管理局。正当一家人沉浸在大团圆的幸福时刻,东北的寒冷气候却给他们的生活投下了阴影。受气候变化的影响,妻子的风湿性关节炎先是反覆发作,继而又发展为风湿性心脏病,最后不得不长期卧床休息。

妻子与程正在长春生活了三年,可她患病卧床就长达一年半。1964年,妻子在不得已的情况下,只好把自己调回了天津老家。为了减轻妻子的负担,程正把8岁的儿子留在了身边。

1968年6月9日,对程正来说是一个黑色的日子,一群造反派突然抄了他的家,并以有海外关系(姐姐和弟弟均定居国外)为由,把他关进了“牛棚”。

9个多月后,程正被从“牛棚”中放了出来,他设计红旗轿车的资格却被剥夺了,取而代之的是下放车间劳动改造。

长达8年的劳动改造,程正接触了与汽车有关的所有工程(从板金工、油漆工到电镀工,他都做过),先后完成了40多项技术革新。

1975年,他与妻子分居已长达十年,他意识到这是自己作为丈夫的失职。再也不能这样一根绳上拴着两只蚂蚱了,于是在惋惜与惆怅之余,程正与妻子无奈而友好地分了手。 程正和妻子都是有责任感的人,分手之前他们就商定好了“上不影响老人、下不影响子女”的“离婚协议”,所以他们分手后,对孩子没有一丝的影响,在孩子的心目中,父母还和以前一样分居生活。与妻子分手后,程正仍按着以前的惯例,每月把101元的工资(交会费一元)一分两半,一半寄给她们娘俩,一半留给自己和儿子。

儿子中学毕业后,当了4年锅炉工,1978年考上了吉林大学,后又被深圳教育学院招聘到了深圳,现在加拿大工作。

割不断的亲情他能割舍,不能割舍的只有工作之乐

1979年3月,程正终于迎来了他生命中的第二个春天,他一踏进那间阔别十年的办公室,就全身心地投入到红旗轿车的全新造型设计之中。 积劳成疾,1978年程正患上了心脏病,在此后的十多年里,他曾因心脏病发作昏死过3次。

程正的大姐和三姐在英国,二姐和弟弟在美国,他们曾多次希望他能去国外定居,但每次他都婉言回绝了。在加拿大的儿子非常惦念老父亲,他盼着能与父亲共享天伦之乐,但程正就是不答应。

去年,女儿从洛杉矶回来看望父亲,看到父亲穿着带补丁的裤子和袜子、骑自行车上班、过清贫的生活,她既感到惊讶又有些心酸,她多么希望父亲能跟她回美国啊,可父亲的执拗又让她无能为力。在与父亲的一番倾情长谈后,特别是看到父亲每天都能享受到工作的快乐,女儿终于理解了父亲。

程正的三姐有家产、无子女,丈夫去世后,她希望弟弟能来英国继承遗产。1999年7月,她在去世的一周前还在电话中对弟弟说:“你就真的不能来我这儿吗?”但程正还是没有改变自己的初衷。

程正是1990年退休的,两年后,他又被反聘到原岗位,每月工资才100元,后来增加到300元。有人跟他开玩笑,说他还不如一个更夫,可程正却不以为然,他寻求的是工作的乐趣。

1999年9月,在旧金山的弟弟到北京办事,抽空来哥哥家住了一宿。弟弟知道哥的秉性,也非常理解哥哥,可哥哥的身体仍让他非常担忧。这也是程正心里最没底的事,他不愿意想,也不知道一旦发病、身边没有一个人的后果会怎样。临别前,弟弟嘱咐他:“一定要早些把遗嘱写好。”程正一边点头一边告诉弟弟:“我早就把家的门钥匙交给了楼下的邻居。”

因为这个设计图,程正被诬蔑为向往资产阶级生活方式

写完了中国第一车《汽车造型》专著

程正对槐树的花香情有独锺,他给自己的书房取了一个浪漫的名字--槐香书屋。

这里,写字台是儿子以前自己动手做的,书架也是儿子用过的,小书桌是当年在北京结婚时请零工用废旧杂木拼成的,但是,每当置身在这简洁、明亮的书屋,程正的心里就有一种说不出来的激动。这是他的圣地。

程正曾参加了从1958年第一辆红旗轿车到1995年红旗轿车改型的造型设计,车身设计的经验和体会,常常在他的心中翻滚,于是一部22万字的《汽车造型》在他的书屋里诞生了,这是他在退休后仅用4个月的时间完成的。此书由吉林科技出版社出版后,被吉林工业大学选定为教材,这是中国第一本全面阐述汽车造型的专著,为此程正荣幸地被吉林工业大学聘为兼职教授。

有人说程正是一个汽车迷,其实,真正让程正发烧的是音乐、绘画、文学和摄影。他会拉大提琴,曾是厂职工乐队的活跃份子。他酷爱画画,有时间就手不离画笔。他喜欢摄影,去英国探望姐姐时,他每天背着照相机走街串巷捕捉那美妙的瞬间。他迷恋音乐,一天不听音乐,就会感到浑身不舒服。为了学英文和哲学,他爱看英文的原著,前几年还翻译了一本《爱因斯坦论著选》。 程正的书架里,除了图书、画册、CD、VCD外,还有一册他所设计的一辆辆红旗轿车的图片集,谈起这些车型,他如数家珍。几十年历经磨难,他对汽车的痴情始终都不曾改变。

摘自《今日名流》2000.12

程老和一汽的现任领导

上个世纪的70年代,曾有过这么一个说法:外国领导人到了中国三个最高礼遇是,一受毛泽东的接见,二住钓鱼台国宾馆,三乘坐红旗牌轿车。1959年在中华人民共和国成立十周年的庆典上,第一次出现了我国的国产轿车,也就是红旗牌轿车的身影。从那以后,红旗轿车成了中国的国车,也成了国家领导人的专用车。1972年,美国前总统尼克松访华的时候,坐的是红旗防弹车,而来自奔驰牌汽车故乡的德国前总理克尔访华的时候,也点名要坐红旗轿车。围绕红旗轿车发生过很多鲜为人知的故事,制造红旗轿车的那一批人,他们的命运也被改变了。73岁的程正就是第一批红旗牌轿车的造型设计师。

1958年6月30号下午,正在长春中国第一制造厂冲压车间干活的程正,准备结束一天的工作。

程正:我正在劳动,我在大冲床上,1250吨的床上干活呢,干完了以后,他就忽然说,拍拍肩膀,他说厂里来通知让你快点,越快越好,你跑着去也成,你上设计处报道,有紧急任务。我不知道什么,又惊又喜,我就蹦蹦蹦就跑去了。

1958年,是长春一汽建厂后的第五年,那时的一汽已在两年前制造出了中国第一辆卡车,毛泽东亲自命名为解放。当时在汽车行业流行这样一句话,造卡车是小学水平,造轿车才是大学水平。建国之初,国家领导人,包括毛泽东,坐的都是苏联的吉斯和吉姆牌轿车。1956年,毛泽东在一次政治局扩大会议上说,什么时候能坐上我们自己生产的小轿车来开会就好了。两年后,毛泽东在一汽视察时,再次询问当时的一汽厂厂长,什么时候能坐上自己造的小轿车。毛泽东走后,一汽成立了轿车制造突击队,加紧了已经试制半年的东风轿车的制造进度。

这时的程正刚从北京的汽车局下放到一汽冲压车间劳动,是一名冲压工,他不知道因为正在试制当中的东风轿车的最终下马,命运会将他和红旗轿车联系在一起。

1958年,大跃进刚刚开始,厂里上下热情高涨,要用一个月时间为八一献礼,造出高级轿车送给毛主席。程正突然叫去被开会的那一天,是六月的最后一天,距离八一只有一个月的时间了。在接下来的两天里,程正和当时设计组的四位设计师,每人绘制了两张草图,拿出去在全厂公开评审。

程正:在楼底下那个圆桌大厅那儿,车(草图)摆着,全厂各车车间代表都去,有工人代表去参观,这是一部分人的意见,一部分就是设计处的所有的人,各个科室的人去参观,还有就是各部门的领导人都去参观,都提意见,完了就有人统计。统计完了呢,最后交给总厂,总厂平衡。没想到就是我后来拿出那个方案来呢,又被选中,所以从那时开始我把我的命运就完全挪到长春第一汽车厂来了。

与红旗车相比,先于它生产的东风几乎不为人所知。在毛泽东视察一汽三个月以后,1958年5月21日,主管东风轿车设计的史汝楫,就和其它几位同事将试制成功的东风轿车送到了中南海怀仁堂,毛泽东和林伯渠一起在怀仁堂后花园的草坪上坐车转了两圈。当时正在召开八大二次会议,刘少奇、周恩来、贺龙、陈义都先后看了车。

史汝楫:这个贺龙看了,看了(说)你车太小了,我也挺随便的,我说这个车不是给你坐的,给你坐确实是小了,有人提小了就是他,应该是他,总理并没有这个意思。总理送来个车子就是Renault Dolphin来了,朱德送了一个斯柯达440,这个车子都是小车,比东风还小,所以中央领导,他们两个为代表的话,他们并没有想叫我们做这个(红旗)车,这是厂里的人一股热情,说是给毛主席做车。

东风车的试制历时一年,车的外形参考了法国车西姆卡,发动机采用的是奔驰190,整个试制过程遵循了造车的基本程序,画出了各部件都齐全的图纸,开始试制红旗轿车后,因为力量有限,东风下马了。

东风车在北京报捷的时候,周恩来是当时观看东风车的领导人当中最仔细的一位,他打开机器盖看发动机时说,这是抄奔驰的,抄是允许的,国外也互相抄,但要抄得巧妙,让人看不出来,像这样,一眼就能看得出来不好。所以在红旗车的设计上要体现民族特色,不能像外国车,是一个十分重要的原则,而程正正好踩在了这个点上。

程正:我回忆起,并不是我那个画得有什么特别好,只是我觉得我当时的一个思想,和我们整个的国家的要求是符合的,就是我不希望我的造型跟外国车像。因为我觉得,他们画的几张图,我看完了以后都有一个雷同,就是一看就知道是外国的某个车型的变种,当时我就走了另外一条路,我就画了一个跟外国车共同点甚少的一种方案。

长春电影制片厂,1958年拍摄的影片《乘东风展红旗》,纪录了一汽制作第一辆样车的情景?quot;造出高级轿车送给毛主席",人们被这种情绪激动着,焕发出战胜一切的热情,本来需要一个月才能完成的油泥模型,果然在四天后就出来了。一切都没有按照制造一辆车应有的程序进行,没有图纸,缺少工具,厂里将一辆从工大找来的克赖斯勒牌轿车拆散,把零件摆在台子上,谁觉得自己能做,便把零件拿走,这在当时叫赶庙会。工人们"休人不休班",24小时连周转。

程正:我们不能离开工人,没图啊,除了油泥模型就是旁边的一个样车,他能看着样车,它这门是什么样的,怎么角这儿,跟它一样,一样可是你这门形状不一样,关不上了,临时对照,就那样。

许多零件就是这样照猫画虎的做了出来。

程正:左边的门跟右边的门大小就不一样,当然不会差得很多,就是你这边的门卸下来,跟那边比比不一样,说起来根本就不合格,但是因为我们左边的门,那个框子就大,右边的门框子就小,正好就歪打正着,这根本不合情理。

雷树森:过去那个话说叫分秒必争,就说我这个件儿。要说是七一拿出来,七一以前必须拿出来,那是出力的活儿,能不累吗。那玩意儿,就是薄钣吧,也是一锤儿一锤儿敲出来,敲出来坑包儿不行啊,你得那个弧度啊,大小啊什么,你都得随着,坑包儿不行,得光溜溜的,手一摸得像脸蛋儿似的这样才行。

在"赶英超美"的口号的激励下,第一辆样车竟然使用了自己制造的液压变速箱和发动机。

程正:V8型发动机呢,它的原因就是V8,8个缸分成两排,V型排列。那么缸短腾出了更多的空间给车,在那时候,世界上的大车都用了V8,这是一个车的潮流。但是V8的困难很大,就是气缸的铸件的问题要求很复杂,我们用很多原来那些件儿,就是拿那些件儿,让工人比那些件儿做,就那么做。那个铸造当时100件里只有三件是能够成,成品率是百分之三,废品率是百分之九十七,就那么干出来,那根本,那就不是说是经济效益,那就是我们看能不能做出来,怎么做出来不管,做出来。

如果不是程正和当时的一汽厂厂长郭力在两年前曾打过交道,如果郭力的记忆力不是那么好的话,程正在长春的劳动结束后将回到北京,回到妻子和孩子身边。程正和红旗的缘分实际上,是从1956年开始,那一年,一汽在北京举行解放牌卡车换型汇报会,程正以业余爱好者的身份,把自己画的两幅画也交了上去。

程老在车展上给HQD揭幕

程正:他们带两个方案,我自己画两个方案,结果局里头对这些也很宽宏大量,就说你来,你来了画,我就摆起来了。摆起来那天在会上恰恰正好有两个苏联专家,一个设计专家费斯塔,一个是工艺专家卡切特柯夫,两个苏联人。他们两位一看我那画儿后,非常赞赏,他就把我们那局长,张逢时,张局长叫去了。他说这是谁画的,因为他知道一汽画的是哪个,他是一汽的人,后来张局长说,这是我们局里一个小年轻自己画着玩的。后来那个苏联专家说,你们对这样的人才为什么留在北京,不调到长春去?可当时说话时我听着有点害怕,我不想来长春,那时候刚毕业,分配在北京,觉得在汽车局工作,很贪图在北京待着,这种想法,当时张局长也知道我的心理,张局长就哈哈哈一笑就过去了。但是郭力,郭厂长那会儿呢,郭厂长就把我记住了,有这么个人,叫程正,他在画这个东西。

1928年,程正出生在天津,他是家里的第七个孩子,也是第一个男孩,由于家庭的原因,在汽车当时还是达官贵人的奢侈品时,程正便比别的孩子更多接触了汽车。在国民党时期,任天津市市长的父亲,有一辆别克,但父亲公私分明,在程正的印象中,自己从未坐过那辆车。真正让他喜欢上车的,是一位流亡在天津的白俄,这个人是他的三姐夫,他在天津以修理汽车为生,程正经常偷偷开他的车出去玩。但即便如此,程正也没想到,自己的将来会和汽车联系在一起。

程正:这是在英国,这是我前年去英国的时候画的一张,先画铅笔画,回来改。这是泰晤士河的上游,我跟我那姐姐坐在河边上,我就画了一张,这地方荒极了,根本没有人去的。

8岁那一年,程正父亲去世后,一家受到父亲生前好友杨抱林,一位留学回来的水利工程师的很大影响,几个姐姐在杨的帮助下先后出国留学。杨经常领一些和他一样受过西方教育的人来家里玩,从那时开始起程正喜欢上了西方古典音乐,并痴迷于绘画。

青年时期,程正的梦想是成为一名艺术家,只是出于对艺术家当时前途的担忧,他才放弃了走这条路。

程正:那是国民党时代,大学毕业生出路很惨,很多学文科的找不着事,我真看过大学毕业的艺专的学生在街上蹬三轮,我亲眼看见,这些东西对我脑子有刺激,刺激得很厉害。

而在三四十年代,西方的工业文明,在古老的中国的确呈现出越来越强的发展势头。1948年,程正考入了燕京大学机械系。那时的燕京依然由美国人管理,在那里,程正将自己对绘画的热爱和汽车结合了起来,美国人注重自我表现的教育方式,让程正在进行红旗车的设计时更加大胆。

程正:比如说后来我做前边那个车头的时候,郭厂长说你想想,你想想什么东西咱们中国人用,而外国人不用的东西,说你在那上头做做文章成不成。他这点给我的启发我就想,我就想中国最大的特点,咱们中国的建筑在世界上是非常出色的,并且有强烈的中国个性,我就想中国的图案。后来我想到扇面的形状,这形状跟咱们的进风口是很类似的,我第二天早上我跟郭厂长说改扇面,他说成,就定扇面了,就一句话就定扇面了,我就做了。后来那个头出来,现在看那个图册,简单地就是把扇面搬上去了,就搁了一把扇子,当然看着这叫自然主义,很蹩脚的设计,但这就是我的思想。

经过33天,第一辆样车终于动了起来,但实际上这辆车由于制造过于仓促,存在的技术毛病太多,这辆车并没有起到样车的作用,一切都需要重新开始。从1958年底到1964年的6年间,这种被命名为ca-72的两排坐车始终在不断地改进和克服各种技术难关,同时在追求民族特色方面,ca-72也尝试了各种可能。

程正:那时候什么都想,像牙雕啊、景泰蓝,什么金丝楠,反正什么高贵用什么。比如说织锦,我们坐垫那些料子,杭州织锦的那个都锦生,专织的,织锦很漂亮,咱们买一小块就好些钱,那整个内饰都是那个织锦。仪表板是福建漆,福建漆叫赤宝砂,赤宝砂是要涂四十几遍,四十几道工序,才出那个,出来什么样,跟那樱桃一样,就是里头红的,外头看着没颜色,但里头呢有隐隐约约的银子的银箔透出来,很讲究,一个仪表板要做一个月,就光刷漆的时间一个月。后来不能用,为什么,汽车是几天一辆的,那福建漆是四十天一个,只能做一个,根本不合拍,工业上不能用,失败了。

尽管这种尝试在工业化方面是失败的,但单从内饰方面来说,它的精致和考究确是绝无仅有的。遗憾的是在红旗车收藏者手中,我们见到的,都是三排坐大红旗,始终没有找到早期的两排坐红旗,ca-72并没有得到任何人的认可,两排坐不适合国家领导人的工作需要,技术和外形方面它也遭到了许多非议。

程正:中国那时候当时我们的领导人都年纪很大,所以的话令我们的坐垫的椅子很高。外国车的椅子很低,一坐就呼哧就卧到地下了,站起来要是年纪大了,站不起来,非得人搀不成。这不成,所以我们那椅子就是坐下去,当然没这个硬,但是坐下去人不用蜷着腿,所以这些的考虑呢,就跟一般外国车设计走了两条路了。那时候不就给我们评价四个字嘛,大平正方,个儿又大,又平,又正,又方,而不是人家的圆滑的,光顺的,流线型的。

那个时候条件各方面的限制,再就是我们技术水准方面的限制,这个很多东西一下做不了,不要说旁的,连个雨刷都做不好。雨刷做不好,门锁做来做去都做不好。什么时候搞过关了,就是1965年,我们搞三排座的时候,这些总算才真正已经过关了,那个时候设计是水到渠成,已经成熟了。

在我国的有关史料中记载着,东风是中国第一辆国产轿车。但对于程正来说,红旗车的制造,确并非他第一次参与制造轿车。1951的,程正在天津汽车地配厂实习的时候,他的导师吕燕冰正在试制一辆小型旅行车,程正参与了这项工作。那辆车使用的是天津支配厂自己制造的发动机,和一个老掉牙的美国道旗车的底牌,由于当时缺少工具,车的后尾灯是用驼鸟牌墨水瓶做成的。

程老给外国朋友讲述红旗的往事

程正:在苏联的百科全书里也讲,中国第一辆汽车不是我们一汽的,是天津的,指的就是这辆车。

1958年,程正留在长春后,妻子和两个孩子一直在天津生活。16年后,这段婚姻结束了。

人们今天所说的老红旗,多数指的是1965年以后生产的三排坐 ca770,给红旗牌带来巨大声誉的也是三排坐红旗。1966年4月,20辆车送到北京,总理、副总理和人大委员长以上的领导人,全都换上了三排坐轿车。

程正:770出来以后那车当时很受欢迎,就是72的毛病都在那上面克服了。我们那个整个布置的尺寸都变了,就是布置的后座更宽敞了,后座可以伸开腿。并且,后来我们那个后座后头可以放躺下,就是领导人他比较累的话,他哗,把它用电机一放,那椅子可以放平,可以睡觉。那是彭真的意见,彭真说你们看看理发厅,理发厅理完发,嚓,椅子不就倒了吗。因为这车从中南海反馈,总有那意见这意见,改,改,改吧,我们就改来改去改来改去。

因为我自己买过奔驰,也买过宝马,现在坐的也是奔驰,从开的角度上讲,肯定它的操纵性不如奔驰,但是从坐的舒适性方面,肯定要比现在的S级奔驰还是要好,就是比今天的也是要好,乘坐方面。

今天,多数老红旗车已不再使用,成为汽车爱好者的收藏品,他们的命运也因收藏者的境意不同而不同。

1959年,红旗车第一次出现在国庆十周年庆典当中。1962年周恩来总理迎接西兰总理班达耐克夫人访华,红旗车第一次担任外事迎宾车。1969年以后,周恩来、朱德先后换上了红旗防弹车。1972年,在毛泽东第一次询问,什么时候能坐上自己的轿车14年后,他终于换掉了,夏天需要在后坐放上一盆冰块的苏联吉斯防弹车,坐上了红旗防弹车。

应数生产,纯手工制作,和只为少数领导人服务的特点,使红旗车蒙上了神秘的面纱。六七十年代有这样一种说法,外国领导人在中国的最高礼遇有三种:一是受毛泽东的接见,二是住钓鱼台国宾馆,三是坐红旗牌轿车。

程正:一个比利时的商人,专干保险车的。请他来了,请他让他看,看完了以后,他说哪儿的保险车也没你们的保险,算了,你们自己来吧,我们不干,他不干,就说明咱们水平不低。咱们是闭门造的,但是造起来,就是我们考虑得比别人更严格,更严格。

政治车的身份,使红旗车无论在生产和使用上,都变得不同寻常,在60年代未试制防弹车时,程正因为家庭背景有问题,被排除在试制组以外。

程正:唉,我为什么不干呢,我每天,我生在这个世界上,我就是为画汽车的,就是那种想法,所以一有机会就画,画画画,那时候我还画,在那图里还有一张,我画的叫工农兵你看了吧,那时候想法就是,那车不是为上边做的,那个时候不是不要为,领导做糖衣炮弹嘛,就是那车将来是给工农兵用的,里头画的非常简陋,就是让那个(车)很便宜。但是那个想法,开始接触实际了是吧。但是那个车也就是运动,哗 ,热一阵完了,理都没有人理。

在程正的画稿中,我们发现了很多造型各异的汽车草图,许多草图上都写着mp两个字母,意思是永远不会生产。在那个年代,在中国在一汽,程正除了制造红旗车,他不会有机会实现其它的设计梦想,即便这样,就在轿车飞速发展的十年间,他甚至连设计轿车的资格也没有了。

这段时间已是轿车工业第二次起飞,并获得空前发展的一代。从1913年,美国福特公司在底特律安装了第一条流水线以后,轿车的成本大幅度降低,其它国家纷纷效仿,轿车开始走进家庭。第二次世界大战截断了这一进程,战后各种新材料和技术手段的运动,轿车的种类和数量大大增加了,德国的甲壳虫,美国的福特和日本的丰田,成为深受普通家庭喜爱的轿车。上个世界80年代中一项统计中表明,当时的美国每平均一点四人就有一辆轿车,日本的这个数字是二点八人,西德是二点三人,在中国,当时还没有结束轿车配给制的阶段,严格地说并不具备商品的概念。

程正:红旗呢,需要量太少,技术要求太高,不能用大量生产方式来生产,只能一点一点来搞,经济上是非常划不来的,都赔钱,所以这个车子水平是高的,整个制造水平汽车工业是上不来的。

和过去绝大多数设计任务一样,一阵旋风过去而无声无息了,即不是任何一人的责任,也非全体人员的过失,纪念那么多人的劳动成果,ca770d。70年代末,程正回到了设计科。不久,厂里要求他负责设计770三排坐的换代车型,这个车型的设计前后四年,做出了四辆样车,但最后的结果确是不了了之,这也是程正参与设计的最后一辆老红旗车。

程正:这我从最早的这个车,你看这是我们那年做的第一辆车,这辆车的型号跟770不一样,你看头全变了。这是1987年,到1989年我从杂志上突然发现了一个英国车Rose Royce,它的头偶合跟我用了完全一样的手法设计的,它车比我晚出了两年,我的车出来变成废纸了,它车出来变成商品了,后来走在街上是它的车而不是我的车,这点我非常难受。但是我看了杂志,我把它复印下来贴在这儿,你看这个车头的安排跟我几乎是百分之八十到九十的相近,这是一个方头,这是大灯,底下是转向灯,它这也是一个方头,大灯和转向灯,完全一样的安排,一个巧合。当然我不说他抄我的,这也太狂妄了,只能说我们俩走到一块儿碰上头了。

80年代初进口车大量涌入中国,1981年国务院发出节油节电指令,红旗车因油耗较高,停止生产,第一代红旗车的制造历史宣告结束。

我国实行改革开放政策十年之后,也就是1988年,长春汽车开始和德国奥迪汽车公司合作,生产奥迪100型轿车。随着合资奥迪国产化率的提高,长春一汽开始摘掉了奥迪的四个环,生产第二代红旗轿车,只是第二代红旗轿车上少了老红旗车的韵味。程正退休之后,又被返聘回了厂里,继续在设计处工作,业余时间他还是画着各种各样的红旗车的造型,只是他心里明白,他的这些画儿永远也不会有变成车的那一天了。(CCTV-10《人物》供稿)

程正:设计了“中国第一车”

程正:设计了“中国第一车”